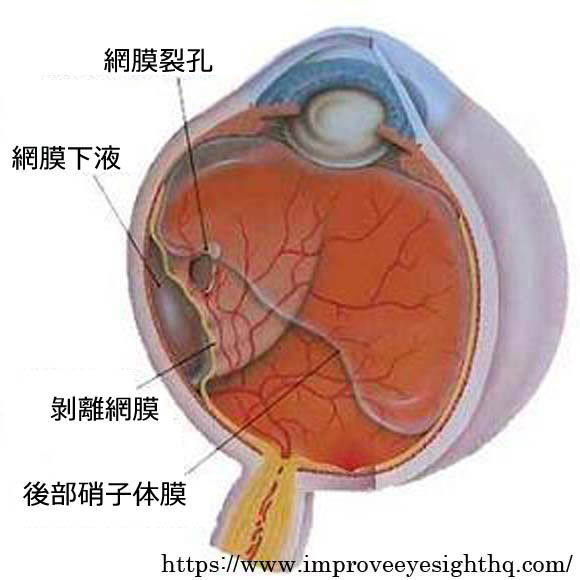

網膜裂孔を生じ,硝子体と網膜下腔が交通したもの.網膜下腔には液化硝子体が侵入する.

網膜裂孔 break には 萎縮円孔 atrophic hole と 牽引裂孔 traction tear がある.

- 原因

主に 格子状変性 が素因となって 円孔 hole ⁄ Lochや 裂孔 tear ⁄ Rißが生じる.

*格子状変性は網膜赤道変性,あるいは周辺部変性の代表的所見.赤道部〜周辺部は,周辺部眼底 の頁で確認.

*硝子体液化は加齢・硝子体変性 の頁で確認.

*時に硝子体基底部などに裂孔が生じる. - 形態

剝離発症の原因は,①弁状裂孔;50% ②萎縮円孔;25% ③格子状変性と無関係な円孔;15%

④黄斑円孔;10% ⑤鋸状縁断裂;3〜4% ⑥巨大裂孔・毛様体裂孔・脈絡膜コロボーマ内円孔,など.

責任部位は多くが周辺部に存在する,ということで通常,周辺部で発症し後極部へ進展する.

当然,黄斑円孔剝離や脈絡膜コロボーマ内円孔剝離は後極部発症である. - 裂孔(break)の出来かた

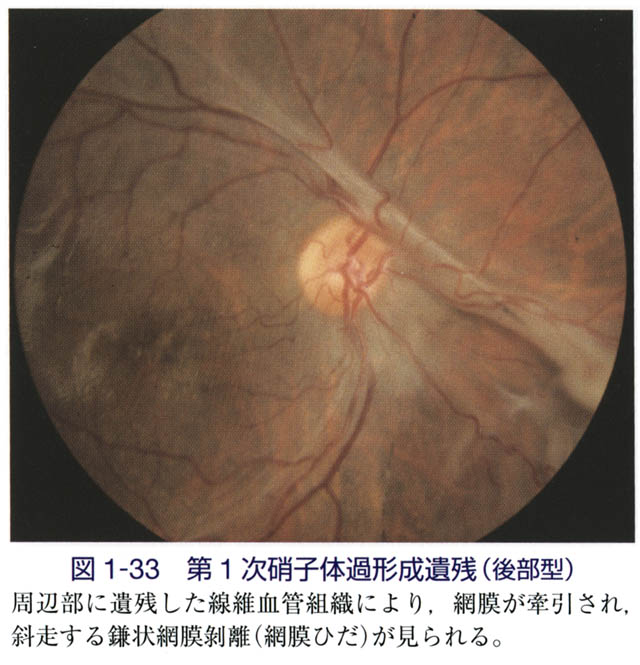

(図引用は 日眼会誌 総説 22:網膜剝離,2005 に拠る)

- )萎縮円孔

格子状変性の「内部」で網膜萎縮が進行すると円孔が生じる.萎縮円孔は若年者に多く,硝子体の形状がしっかりしているため扁平で進行は緩徐となる.黄斑部に及んで像がゆがんだり視力が低下するまで,視野異常を自覚しないことも少なくない.

ほとんど進行しないと剝離のふちに沿って色素沈着がおこり,そのまま固定される.いったん溜まった下液が吸収されると,かつての剝離範囲が網膜色素変性のような所見を示していたりする.これらは「自然治癒」と表現する. - )牽引裂孔

格子状変性の「ふち」には硝子体膜の癒着があり,後部硝子体剝離が契機となって「ふち」が裂け,「裂孔」を作る.「弁状裂孔」とか「馬蹄形裂孔」という.

硝子体の加齢変性,ということで牽引裂孔は中高年に多く,したがって液化硝子体のため剝離の拡大は速い.

- )萎縮円孔

以上から,

剝離の発症年齢は,20代 と50〜60代 の二峰性bimodal を示す.

通常,網膜剝離とは 裂孔原性網膜剝離 をさしている.牽引裂孔と萎縮円孔とが剝離全体の75%ほどとなる.

⇒ 原発剝離の「網膜下液」は 硝子体液 が進入したものである.

- )その他の裂孔

①格子状変性以外での硝子体癒着部:網膜血管近傍部,周辺部,など

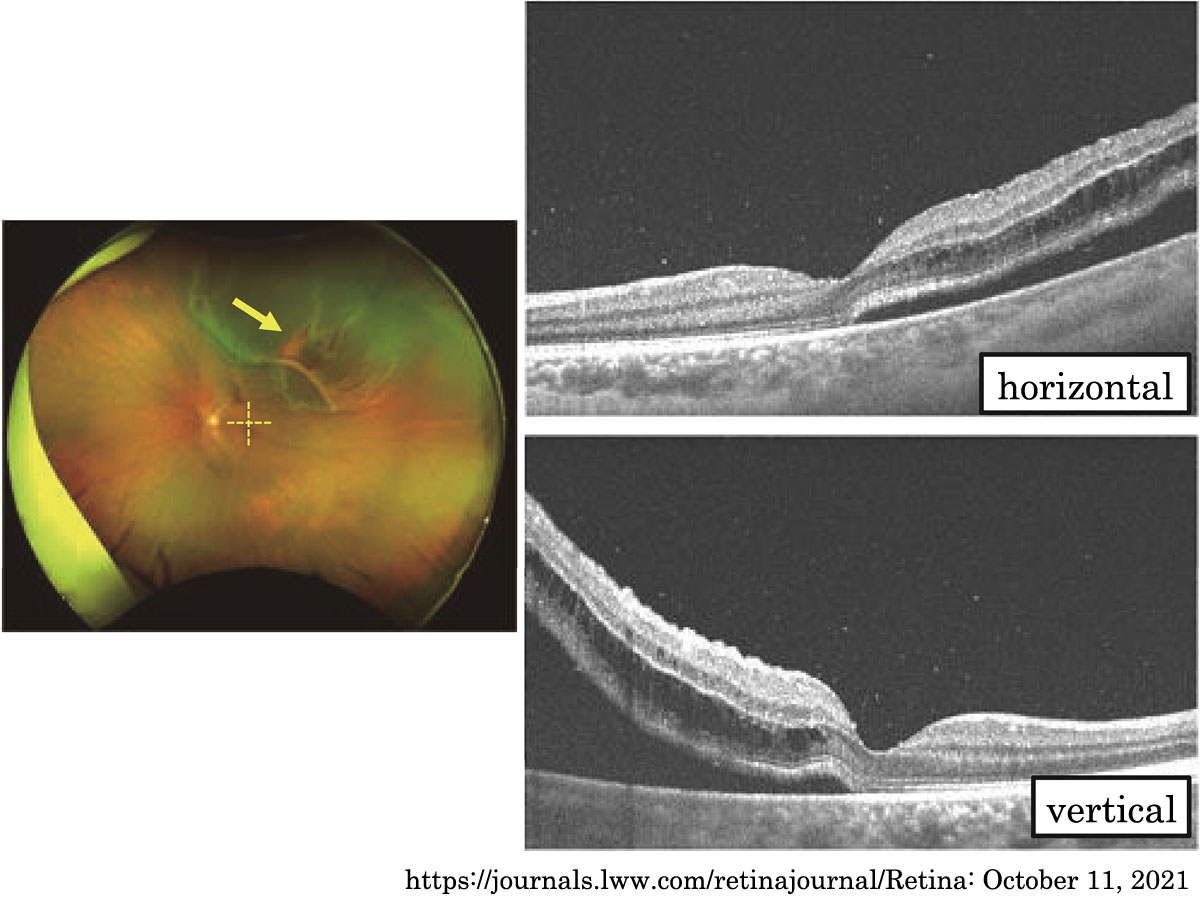

②強度近視・後部ぶどう腫による黄斑円孔:

③鋸状縁断裂,

④巨大裂孔:90°以上に亘るもの,

⑤毛様体上皮裂孔,

等

続発とは,剝離を起こす原疾患の存在を意味する.発症機転から,さらに二つに分ける.

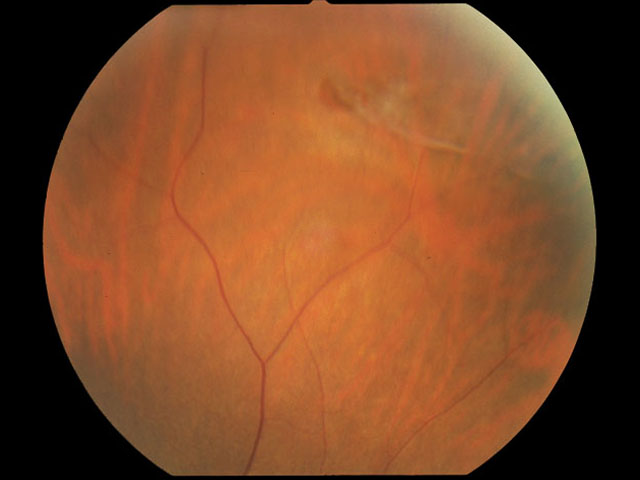

- ) 滲出性網膜剝離 exudative detachment

眼血液柵(血液眼関門 bloodⲻocular barrier:眼底なので血液網膜関門 bloodⲻretinal barrier)の破綻すなわち透過性亢進によって感覚網膜と網膜色素上皮の間に液体が貯留した状態.これにより,網膜血管由来と脈絡膜由来とがある.

◆網膜血管病変の代表は Coats病.脈絡膜病変では,炎症(特に原田病),脈絡膜の浮腫(代表は中心性漿液性脈絡網膜症)のほか,糖尿病網膜症(網膜血管障害+脈絡膜障害),妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)を含む高血圧による色素上皮障害,腫瘍による富血管性あるいは色素上皮障害,白血病細胞の浸潤による限局虚血あるいは色素上皮障害,などで発症する.

◆ uveal effusion は強膜に原因がある特殊な滲出性剝離である.

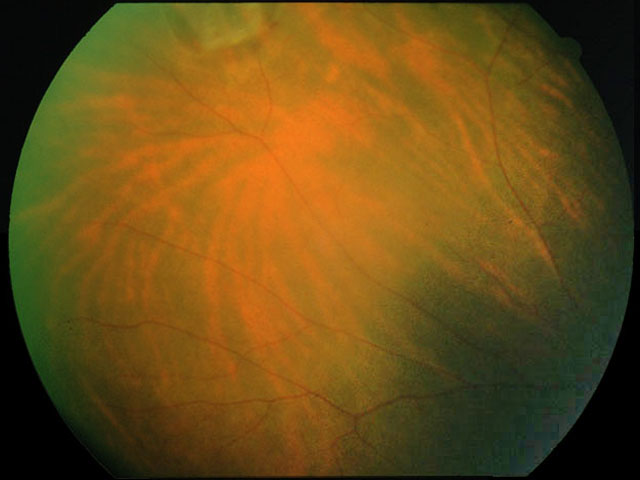

- ) 牽引性網膜剝離 tractional detachment

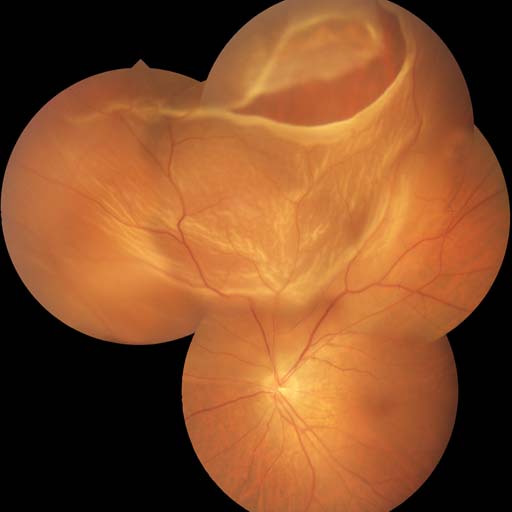

【 牽引剝離のイメージ図 】

網膜表面の増殖索状物によって網膜が挙上され感覚網膜と色素上皮間に液体が貯留した状態.

増殖索状物とは,新生血管の発生(血管内皮細胞増殖)に前後して起こる線維芽細胞増殖による増殖膜組織(線維血管膜)のこと.線維血管膜は線維膜の収縮する性質のため,感覚網膜全体が牽引・挙上されて剝離となる(当然,後部硝子体剝離も加わる).

牽引により「裂孔」を生じ,剝離に進行する場合もある.これは裂孔原性として扱う.◆新生血管と線維膜は,増殖網膜症の所見である.増殖網膜症は糖尿病網膜症のほか,網膜静脈閉塞症・眼虚血症候群・高安病・Eales病・未熟児網膜症などが原疾患.虚血網膜が下地となる.

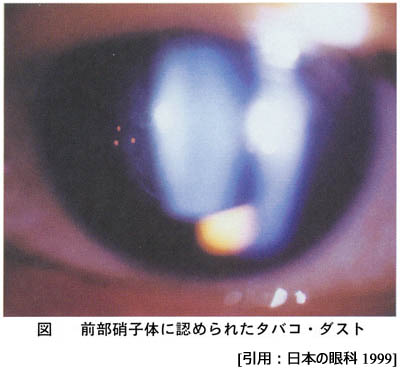

なお,前眼部での増殖病変が, 血管新生緑内障 neovascular glaucoma ∕ rubeotic glaucoma である.◆端的には網膜血管病変による増殖病変以外は, 特殊型 とするほうが分かりやすい.